Scritto da Guido Guidi il 27 - aprile - 2011

Negli ultimi giorni su queste pagine(Climate Monitor) si è sviluppata un’accesa discussione in materia di divulgazione scientifica e percezione di quanto viene solitamente comunicato. Ovviamente la discussione può avvenire su piani diversi, così come esistono diversi livelli di divulgazione. Solitamente però il processo di diffusione di una “notizia” derivante da qualche nuovo studio segue un sentiero ben preciso.

Lo studio viene pubblicato su una rivista specializzata, se con ampia diffusione ed elevato impact factor è meglio. Di lì viene “prelevato” dalle agenzie e rilanciato sui media. Se il contenuto è appetibile per il grande pubblico e se le agenzie indovinano il titolo del lancio, l’atterraggio sui media generalisti è assicurato, altrimenti l’informazione resta a galleggiare nella rete. Il più delle volte affonda e se va bene ci tira su un post qualche blogger appassionato. Altre volte – poche – alla notizia spuntano improvvisamente le gambe e comincia a correre in lungo e in largo.

Percorrendo questo sentiero, studi diversi su argomenti simili, concorrono a costruire la percezione dello stato dell’arte della conoscenza scientifica su un determinato argomento nel grande pubblico. Va da sé quindi che se da un lato chi fa ricerca ha l’obbligo di seguire lo standard del metodo scientifico – standar che dovrebbe essere assicurato dal processo di referaggio che precede la pubblicazione- chi fa divulgazione, le agenzie e i media, hanno la responsabilità enorme di non distorcere, ingigantire o alterare il messaggio di cui sono portatori. E invece questo – almeno nei titoli, ma molto spesso anche nei contenuti dei pezzi divulgativi, avviene puntualmente.

Ne risulta in molti casi una percezione errata per il grande pubblico, di cui, fatte salve le materie di cui si può essere più o meno esperti, facciamo parte tutti, policy makers compresi.

Il riscaldamento globale e il conseguente (per errata percezione) cambiamento climatico, sono l’esempio più fulgido di come questo possa essere avvenuto negli ultimi anni. Prendiamo per esempio le alluvioni o, se si preferisce, gli eventi estremi da cui queste sono generate nella maggior parte dei casi.

Il 4° rapporto dell’IPCC (4AR 2007) ha dedicato parecchia attenzione a questo argomento. In questa sezione del 4AR c’è un paragrafo dal titolo Floods and droughts (alluvioni e siccità) in cui vengono esplorate le possibili dinamiche di evoluzione di questi eventi in ragione degli scenari proposti dallo stesso panel. Il messaggio è, per usare un linguaggio caro a questo genere di divulgazione, inequivocabile: in un mondo che si scalda dovremmo attenderci siccità e alluvioni più intensi e frequenti. Questa affermazione, riportata più o meno fedelmente, la possiamo ritrovare praticamente ovunque. Dai forum alle tribune politiche, passando per migliaia di articoli scritti sull’argomento. Lo ha detto persino il presidente Obama nel corso della sua campagna elettorale e, per non essere da meno, lo ha ripetuto anche il suo sfidante. Le volte invece che lo abbiamo sentito dire dal presidente dell’IPCC Rajendra Pachauri o dal suo coinquilino di nobel Al Gore abbiamo smesso da un pezzo di contarle. La percezione comune è dunque questa: più caldo più pioggia, più pioggia più alluvioni. E giù, nel mondo della comunicazione globale, con le immagini delle alluvioni in Pakistan, in Australia o, esempio da oscar, a New Orleans, per il passaggio dell’uragano Katrina.

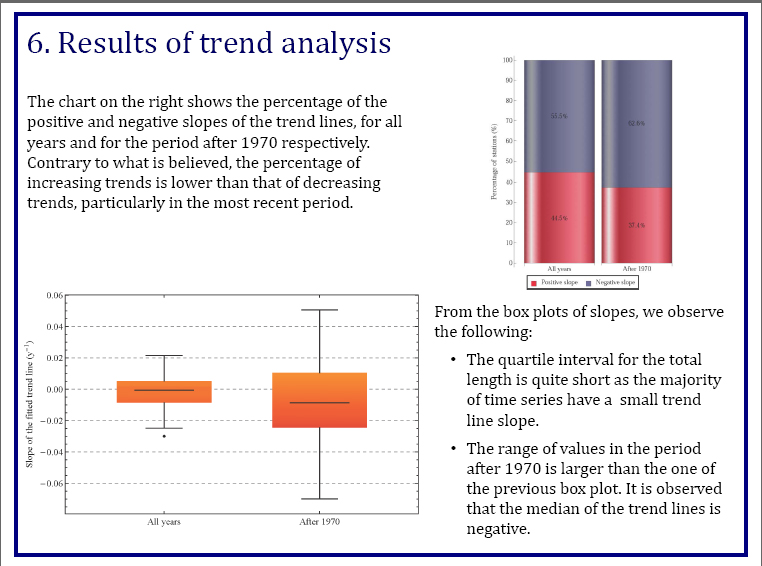

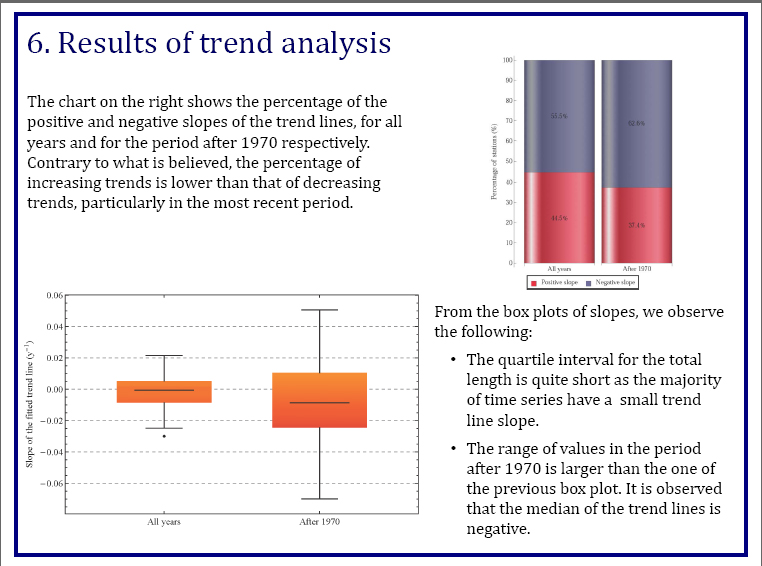

Accade però che questa percezione crolli miseramente alla prova dei fatti. Qualche settimana fa è stato presentato uno studio all’EGU in cui è scritto letteralmente così:“L’analisi dei trend e delle serie temporali aggregate a scala (30 anni) climatica non mostra trend consistenti a scala globale. Nonostante la comune percezione, in generale, i trend identificati sono più negativi (alluvioni meno intense negli anni recenti) che positivi. Similarmente, Svensson et al. (2005) e Di Baldassarre et al. (2010) non hanno trovato variazioni sistematiche né nell’aumento né nella diminuzione del numero delle alluvioni, tantomeno ne hanno trovate nella dimensione di questi eventi.”

Vale la pena leggere anche cosa questi ultimi hanno effettivamente scritto con riferimento alle alluvioni direttamente derivate dal flusso dei fiumi:[…] L’analisi dei flussi massimi annuali non supporta l’ipotesi di una crescita ubiqua dei flussi intensi. Sebbene 27 casi di forte, statisticamente significativo aumento siano stati identificati dal Mann-Kendall test, ci sono anche 31 casi di diminuzione, e la maggior parte (137) delle serie temporali non mostra alcuna variazione significativa (al livello del 10%) […]

Nelle loro conclusioni:[...] Le alluvioni distruttive osservate nell’ultima decade in tutto il mondo hanno causato livelli di danneggiamento materiale da record. Per convenzione, si ritiene che l’aumento del costo delle alluvioni sia associabile con lo sviluppo umano nelle piane alluvionali (Pielke & Downtown 2000). Tuttavia, rimane il quesito se la frquenza o l’intensità delle alluvioni stia aumentando o meno, e , se così fosse, se questo accada per effetto della variabilità e del cambiamento del clima [...].

[...] Diversi scenari climatici futuri indicano una probabilità di aumento delle precipitazioni intense e del rischio alluvioni. Tuttavia, le osservazioni non forniscono attualmente prove conclusive e generali su come il cambiamento climatico possa influire sulle dinamiche delle alluvioni [...].

Segnalibri